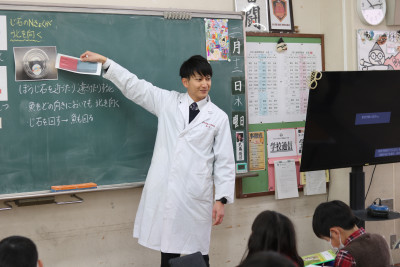

令和8年2月12日(木)に、理科の肥田幸則教諭による校内授業研究会を行いました。研究主題は、「自らの学びを深める児童を育成するための指導の工夫 ー自然事象や他者との関わりを生かしてー」とし、3年2組で授業を行いました。

本研究では、夢中と自覚を往還しながら自然事象に関わることで、学びを深めることができるのではないか、ということを視点とし、段階的に問いが生まれるような自然事象の提示の工夫や具体物(モデル)を操作しながら他者と関わる活動を取り入れることで、自らの学びを深めていく姿が見られました。「地球は磁石である」ということを、自分の言葉で科学的に説明できるように、操作活動で得られた事実を基に、自分の予想と結果を比較したり、既習や経験と関係付けたりしました。

研究協議では、埼玉大学教育学部自然科学講座の小倉康教授を指導者に迎え、児童が夢中と自覚を往還するために大切なことや、理科の学びを深めるためには演繹的なアプローチと帰納的なアプローチのどちらも必要であること、ZPD(発達の最近接領域)に働きかけるような発問の工夫をすることなど、今後の授業改善の視点から御指導を賜り、有意義な研究協議になりました。

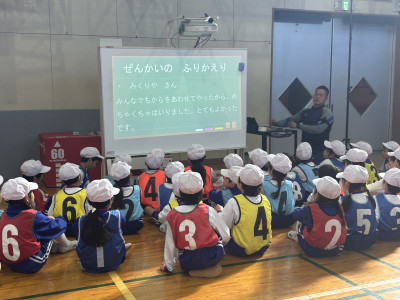

令和8年1月29日(木)に、校内授業研究会を行いました。体育科の矢口幸平教諭が、研究主題を「主体的に学習に取り組む児童の育成 -「楽しさ」から「没頭」へ 第1学年「投の運動遊び」を通して-」とし、1年3組で授業を行いました。

本研究では、子どもたちが運動遊びに「没頭」して取り組むことで、主体的に学習に取り組むことができるのではないか、という視点で研究を進めました。本時では、用意された5種類の投の運動遊びの場で、異なる種類や大きさのボールを目標物に向かって投げ、みんなでボスを倒す、という内容でした。投げることに没頭していた子どもたちの姿が印象的でした。

研究協議では、埼玉大学教育学部身体文化講座の有川秀之教授を指導者に迎え、子どもたちが主体的に学習に取り組むために大切なことは何かという視点から御指導を賜り、研究を深めることができました。

令和8年1月27日(火)に浦和レッズハートフルクラブより落合弘キャプテンをはじめ、コーチの皆様が来校し、6年生を対象に、サッカーを通した「こころ」の授業をしてくださいました。始めに落合キャプテンから、「思いやり」「一生懸命」「楽しむ」という3つのキーワードについてのお話がありました。サッカーだけでなく、生きていくためには「思いやり」という優しさが大切だということ。何事にも「一生懸命」に取り組むからこそ「楽しむ」を感じることができるという内容でした。そのお話を受け、その後は運動場でコーチの方々からサッカーを教えていただきました。児童は、一生懸命にプレーし、応援をし、笑顔で関わることで、「こころ」が友達と通じ合い絆が深まることを学びました。

令和8年2月6日(金)に本校図画工作科が文部科学省の小林恭代教科調査官をお招きし、部内授業研を行いました。今年度、本校図画工作科は国立教育政策研究所から教育課程実践検証協力校を委嘱されています。今回はその最終回となりました。

5時間目に荒川祥輝教諭が6年1組で題材名「墨光」を行いました。墨と光の要素に着目した学習内容で、児童は試行錯誤しながら、墨の様々な表現や作品を立体にしてLEDライトに当てた鑑賞を行いました。6時間目に安藤健太教諭が3年2組で題材名「附小ズコウ3年2組の絵世界物語」を行いました。授業では『バベルの塔』ピーテル・ブリューゲル(1563年)を自由に鑑賞し学級全体でそれぞれの見方を共有した後、多目的ホールの大きな壁にプロジェクターで『バベルの塔』を映し、製作した影絵で絵の中に入り込む学習を行いました。児童がICT端末を有効に使用し、絵画の細部の形と色に着目し鑑賞する姿が印象的でした。

授業後、小林調査官から、主に①用具や材料を使用することの価値についての見直し、②対象物をしっかりと注意深く見ること(知覚すること)の重要さについて御指導いただきました。今後の図画工作科の研究に大きく関わる指導内容をいただき、ますます研究を推進していきたいと考えました。